Масленица

- Ксения

- 19 февр. 2017 г.

- 5 мин. чтения

Всеми любимый традиционный русский праздник с народными гуляньями, всяческими забавами и, конечно же, горами вкуснейших блинов. Как правильно отмечать масленицу? Какие традиции существуют на этот праздник весны?

И так для начала давайте попробуем понять, что символизирует собой праздник и какова же история его возникновения.

Все мы хорошо знаем, что наши предки восточные славяне были язычниками до Крещения Руси в 988 году.

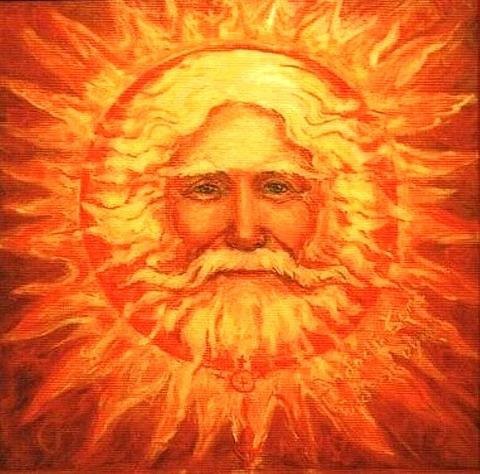

У славян существовал языческий праздник Комоедица (или Комоедицы), который отмечался в день весеннего равноденствия, то есть в день наступления астрономической весны (20 или 21 марта по современному календарю), после которого день начинает становиться длиннее ночи, когда пробуждается природа и Ярило-солнце растапливает снега.

Комоедица — один из древнейших языческих славянских праздников. Помимо празднования священного вступления Весны в свои права, в этот день также почитали славянского Медвежьего бога: приносили "блинные жертвы" великому Медовому зверю. Древние славяне называли медведя Ком (отсюда — «первый блин комам», то есть медведям). Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В глубокой древности в честь солнца славяне пекли пресные лепёшки, а когда научились приготовлять заквасное тесто (IX век), стали печь блины. Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.

В дохристианской древности праздник заключался в разнообразных обрядовых действиях магико-религиозного характера, перемежавшимися с веселыми играми и пирами, которые, постепенно изменяясь, перешли затем в более поздние традиционные народные обычаи и обряды (сожжение соломенного чучела, печение жертвенного хлеба — блинов, переряживание и т. д.). На протяжении многих веков Масленица сохраняла характер народного гулянья, сопровождавшегося пиршествами, играми, катаньем на санях с гор, быстрой ездой на лошадях.

После принятия на Руси христианства и последовавшего запрета языческих обычаев, церковники и власти долго и безуспешно боролись с традиционным народным праздником. В XVI веке Масленица была принята Церковью взамен древней славянской Комоедицы. Это единственный языческий праздник, хотя и существенно "сдвинутый" во времени, официально признанный Русской православной Церковью. Новый церковный православный праздник стал называться «сырной» или «мясопустной» седмицей (неделей). Так как прежняя языческая Комоедица попадала на Великий пост, когда праздники и веселья Церковью строго запрещены, церковный праздник был по времени "сдвинут" почти на месяц ближе к началу года. Церковная "сырная седмица" стала предшествовать Великому посту. В "сырную седмицу" Церковный Устав уже запрещает верующим есть мясо, но разрешает сливочное масло, молочные продукты, яйца и рыбу. От этих разрешенных церковным календарем продуктов праздник вскоре, в том же XVI веке, обрел свое второе, народное название — Масленица.

Какие же традиции существовали на Масленицу? День первый. Понедельник. «Встреча». Ранним утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. За праздничным столом они впервые отведывали блины, обговаривали время и место гуляний, определяли состав будущих праздничных гостей. А как стемнеет, выходили на улицу, где весь честной народ принимался за изготовление чучела Масленицы. Куклу делали из сена, одевали в старую женскую одежду, украшали разноцветными лентами, а затем насаживали на шест и с песнями возили на санях по деревне. Затем ее ставили на самой высокой снежной горе, с которой начиналось катание на санях. По традиции чем дальше катятся салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой в этот день, тем лучше будет весь будущий урожай и длиннее уродится лен. А чтобы хорошо росли цветы и кустарники, во Встречи нужно высоко раскачиваться на качелях. Интересный факт. Чучело, которое строят в начале недели и жгут напоследок — не Масленица, как некоторые ошибочно считают, а языческая богиня Марена — Мара. Интересно, что все семь дней это чучело символизирует именно женственную, плодовитую и приветливую богиню весны Марену. А вот в последний день ее жгут уже как Мару, богиню смерти и зимы, символизирующую возрождение надежды в новом году.

День второй. Вторник. «Заигрыши». Это день начала веселых игр и соревнований, за участие в которых угощают блинами. Кроме того, проходили смотрины красавиц-невест, а поженившиеся зимой пары ездили по улицам на санях «показать себя». Повеселившись от души, славяне собирались на вечерние посиделки, звали всех родных и знакомых, чтобы вместе отведать блинов. Встречать гостей было принято словами: «У нас горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!».

День третий. Среда. «Лакомка». Сегодня хозяйки поступают по поговорке: «Что есть в печи – все на стол мечи!», угощения должны быть богатыми, вкусными и разнообразными. Самый любимый день всеми зятьями. Обязанности тёщи — приготовить блины, а зятя — прийти к ней в гости.

День Четвёртый. Четверг. «Разгул».

Самый весёлый день недели. Молодёжь наряжается и начинает колядовать, возит чучело на колесе, катается и поёт песни. Народ предавался всевозможным потехам, ледяным горам, балаганам, кулачным боям, качелям, шумным пирушкам. В Широкий разгуляй совершалось сразу два самых любимых и красивых масленичных обряда, помогающих солнцу прогнать зиму – катание на лошадях «по солнышку», т.е. по часовой стрелке, вокруг деревни и взятие снежной крепости.

День Пятый. Пятница. «Тёщины вечерки». Будущие и уже состоявшиеся зятья приглашали в гости своих тещ. Званая теща обязана была прислать в ответ всё необходимое для печения блинов: сковороду, половник и прочее, а тесть – мешок гречневой крупы и коровье масло. Вечером теща приходила в дом зятя, и он угощал ее хотя бы одним собственноручно выпеченным блином. Неуважение зятя к этому обряду считалось бесчестием и обидой и служило поводом к вечной вражде между ним и тещей.

День Шестой. Суббота. «Золовкины посиделки».

Молодые невестки приглашали в гости золовок – сестер мужа. Новобрачная невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок, а та в свою очередь пообещать ей поддержку и сестринскую любовь. Вечером новобрачная со своим супругом принимали участие в другом старинном праздничном обряде – Целовнике. В этот день все новобрачные из всех окрестных деревень собирались в крупном селе в одном месте, и там начиналось их чествование. Молодой и молодуха, стоявшие в толпе зрителей, вызывались на катальную горку, там они кланялись миру – собравшимся посмотреть деревенским жителям, – целовались и в резных и расписных санках съезжали вниз с горы. А под горой молодые должны были целоваться до тех пор, пока не надоест зрителям, кричавшим: «Давай, давай!» Смысл этого обрядового действия – в стремлении возвеличить новобрачных, а также выразить всеобщее признание и одобрение совершившемуся брачному союзу.

День Седьмой. Воскресение. «Прощёное воскресенье», «прощеный день» или «проводы».

Завершалась Масленица Прощеным воскресеньем, которое раньше также называлось Проводами. Подходили к концу гулянья, веселье и объедание, на ледяных горках разводили костры, чтобы растопить лед и тем самым уничтожить холод. Все просили друг у друга прощения, целовались, кланялись в ноги, а в ответ слышали: «Бог простит, и я прощаю». Кстати, прощения просили по-особому и только в вечерние часы. Сначала у всех домашних – после ужина (взрослые) или перед сном (дети). А затем взрослые отправлялись к старшим в роду родственникам, живущим по соседству. На обратном пути непременно заглядывали к куму с кумой и одаривали их символическими подарками. Кульминацией Прощеного воскресенья было сжигание чучела Масленицы всем селом. Ритуальное сжигание издревле имело глубокий смысл: уничтожение символа зимы нужно для воскрешения его силы весной в злаках. Ведь, по представлениям наших предков, взошедшие зерна являлись воскресшими покойниками. Соломенную куклу спускали со снежной горы, на которой она стояла все праздники, и в последний раз провозили на санях по поселению, а затем устанавливали в центре костровой площадки, и весь народ прощался с ней шутками, песнями, танцами, ругая ее за морозы и зимний голод и одновременно благодаря за веселые праздничные забавы. После чего чучело сжигали, а в разгоревшийся огонь летели записки с тем, от чего народ хотел избавиться – болезни, голод, неурожай, разруха и т.д. Когда кукла окончательно сгорала, на ее месте или подле нее разводили костры, через которые с удовольствием прыгала молодежь.

Всем теплой весны и наивкуснейших блинов!

Источники материала: http://varimparim.ru http://mygazeta.com

Комментарии